※テキストはすべて村山様に頂いたものです。

※05~11,13,16,17,20~22の写真が不明です。(10日までにください)

・18,19 画像の比率が横向きのものをください。

・18,19 画像の比率が横向きのものをください。

・14 両方の狛犬の映った写真をください。

・06 テキストの修正が必要です。

・11 名前の確認を歴史の会にする

【主祭神】

・それぞれの参考となる写真をください

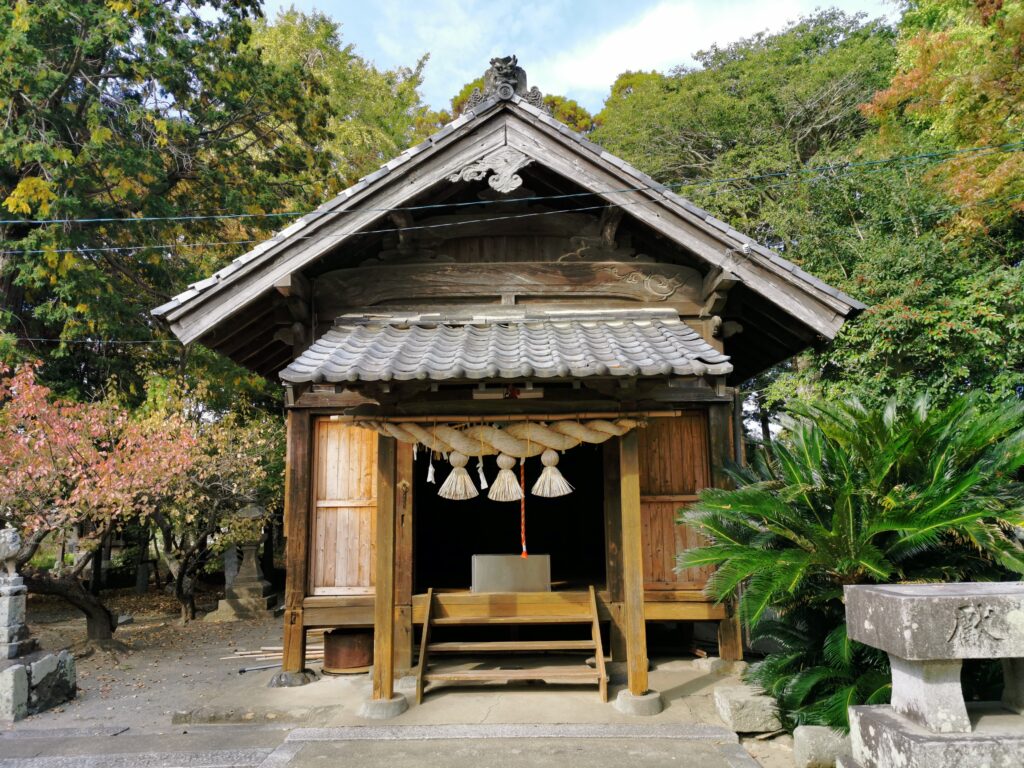

01 神殿

神殿は、嘉元3年(1305年)10月10日古野(現米多比、飛池下)より現地へ移築されました。その際、薦野清滝にある清龍寺が建設に当たって深くかかわってあることが、古賀市文化課による天降神社「棟札」調査からわかりました。

享保5年(1720年)9月再建されました。その後も令和2年(1720年)に再建され、今の神殿は300年経ています。また、平成3年(1991年)3月古賀町より指定文化財として神殿横にある彫刻が認定されました。手挟みの飛天像(18世紀前半)が彫刻として素晴らしいといわれています。神殿の屋根には千木(ちぎ)と鰹木(かつおぎ)が載っています。千木は、屋根の両端に交差して天に向かってそそり立っている軸木。鰹木は、屋根の頂に並んでいる鰹節のような形の木片です。千木には二種類あり。内削(うちそ)ぎと外削(そとそ)ぎ、です。先端を水平に削るのが内削ぎ、垂直に削るのが外削ぎです。内削ぎの千木がそびえる社殿には、女神が祀られていて、外削ぎの千木がそびえる社殿には、男神が祀られています。天降神社は男神が祭られていますので外削ぎの千木が見られます。

02 幣殿

03 拝殿

幣殿拝殿は、建立年は不明ですが、丹治三河守増時(薦野増時)公により再建されたようです。その後元禄6(1693年)年5月11日再建され、また文化12年(1815年)9月再建されています。本年、創立1300年記念として大規模修繕事業を実施すべく奮闘いたしております。

04 社務所

社務所は、昭和3年(1928年)建立されました。また昭和3年(1928年)建立され、シロアリ被害がひどく縮小して再建を目指して鋭意努力いたしております。

05 天満宮

天満宮は、谷川清五郎氏により明和3年(1766年)太宰府天満宮より分霊し、拝殿に置かれました。その後、文化6年(1809年)6月薦野若者により現在地に建立されました。

06 ふかもと・貴船神社

元は、薦野石原の養徳山(現在は薦野区の広場)にありましたが、天降神社境内内に移築され、その後、平成14年(2002年)貴船神社の改築にあたり、その中に合祀されています。

祭神は丹治式部少輔峯延(薦野家の先祖で、養徳院が法名)です。

07 山の神様

昭和3年(1928年)下薦野の梅津ヶ谷の神社を、現地に移築建立しました。またその後、昭和46年(1971年)11月再建されています。

08 明治天皇式典台

大正9年11月に建立されており、式典台とし使用されていたといわれています。

09・10 恵比寿様

平成12年9月7日吉住昭氏により再建されました。

11 祇園様

石造りです。

12 井戸屋

拝殿前にあった手水石はそのままで、新しく手水舎を昭和32年及び昭和52年9月に再建され、井戸ポンプも設置されました。神社の清水を、汲みに、遠方から車で来られています。

13 御潮井置台

お潮井取りは、博多に古くから伝わる風習です。“お潮井”とは筥崎宮前の海岸(箱崎浜)の真砂(まさご)のことで、この砂が外出時に事故やけがなどから身を清め、災いを払うものとして使われます。筥崎宮の年中行事の春の3月と秋の9月には二度の社日祭があり、

社日祭の日のお潮井は特に効き目があるとされています。明治3年(1870年)10月に筥崎宮の砂・お潮井を置くための台として奉納されています。

14 狛犬

右の狛犬が「あ」と口を開けていて、左の狛犬が口を閉じていて「うん」と表現され、阿吽(あうん)の呼吸をしめしているそうです。

15 三番鳥居

鳥居は三つあり、神社側に近い鳥居となっています。神殿と3つの鳥居の結んだ先の線上には、元の天降神社があるといわれております。また、その間には、昔薦野家の戦い時の急な出費用に、隠し財宝(壺の中に金)が埋めてあるという宝探しのような昔話が伝えられています。

16 布施野家石碑

3体あり布施野家の方のお名前が記されています。布施野家は、以前に薦野の全体の宮司をされていました。

17 お手洗い

お手洗いは、参拝時にはもとより、薦野ゲートボール愛好会や通学路上利用できる公衆トイレとして小学生が利用したり、西山登山にあたり利用されたりしています。設置時期は不明で、現在はシロアリ被害から木々に穴が開いています。

18 石燈

拝殿横にある石燈で、寶暦7年(1757年)9月に立花増厚により奉納されました。

立花増厚は、立花宗茂の一統です。立花宗茂・闇千代はNHKのドラマ化に向け、近隣市町等で支援されています。

19 狛犬

古く年代が不明です。少し小さめの狛犬です。

20 石燈

大正12年(1923年)4月9日に氏子により奉納されています。入り口すぐの石橙です。

21 柱

入り口の注連縄を飾るための石柱で、大正年代に奉納されています。

22 玉垣

県道が境内を通過するため、昭和12年に玉垣工事が27間(48.6m)行われました。

主祭神

01 素盞鳴尊

素盞鳴尊(すさのおのみこと)。日本神話にある八岐(やまたの)大蛇(おろち)「櫛名田比売(くしなだひめ)との結婚を条件に八俣遠呂智(やまたのおろち)退治を請け負った本人であり、日本神話にある「太陽神である天照大御神(あまてらすあおみかみ)が隠れ、世界が暗闇に包まれた岩戸隠れの伝説」の主人公です。そのため、農業の神、防災除疫の神、歌人の神といわれています。

02 大己貴命

大己貴命(おおなむちのみこと)。日本神話の国作りに関わった神様で、大国主命(おおくにのぬしのみこと)、一般的には、大黒様と言われていますし、縁結びで知られる出雲大社の大神神社のご祭神でもあります。そのため多くの御利益があるとされています。

03 少名彦名命

少名彦名命(すくなひこなのみこと)。大己貴命と同じように国作りに関わった神様で、一般には、一寸法師のような小さな体の神様であるようです。穀物を作ることをひろめたため穀物の神とされ、他には、医薬・医薬の神、禁厭(きんえん)の神、温泉の神、酒造の神ともいわれています。

禁厭(きんえん):おまじないで病気や災害を防ぐこと。神道 では、 大国主神 と 少彦名神 を禁厭の祖神としています。